甘肃永昌县发生了一起悲剧性事件。一个13岁的小女孩,偷了超市的巧克力,被发现后,选择纵身一跃,跳楼自杀。这是所有人都不愿意看到的结局,然而,不少人认为,小女孩是超市老板“逼死”的,那么,到底是谁的过错呢?

一个家境贫寒,又处在对零食无限渴望期的女孩,当她走进超市,战胜自己的纠结,将价值127元的食物不告而取,被防盗设备“嘀嘀嘀”的声音拦下后,谁也不曾想到,这竟是她生命的终结。

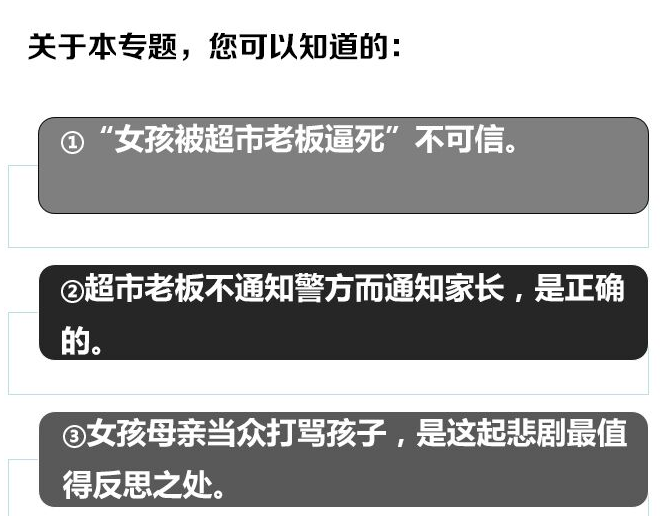

几块被偷窃的寻常巧克力,一个豆蔻之年的少女跳楼惨死,两者之间的叙述逻辑和过程推演,引发了舆论的强力撕裂。

“世上多了一个愧疚终生的超市老板”、“中国社会欠这个小女孩几块巧克力”,从这些表述来看,小女孩之死的罪魁已经被定义:超市老板化身为无良邪恶的商人,跳楼女孩具有了“卖火柴的小女孩”式悲情。

论述到这里,需要回答一个核心问题,超市老板在发现小姑娘有“偷窃”行为时,有没有辱骂,甚至打孩子?

目前所有媒体的报道中,提到超市老板对女孩有“呵斥、推糅、威胁、侮辱”等行为时,信源都来自小女孩家人散发的一份传单。这份传单的逻辑是非常明确的,即女孩之死和超市老板有密不可分的关系。

媒体在引用这份传单中的内容时,应该意识到,必须对其中的信息进行交叉验证,如若单纯体现,甚至作为基本事实引用,显然有违平衡报道的原则。

即便我们不谈事件各方所站立场不同的局限,假使每个人都秉持公正的态度,在类似需要“还原现场细节”的案例中,无数事例证明,人的记忆是靠不住的。最可靠的,应该是现场视频。

而根据“探针”最新的调查稿件,据看过超市监控视频的警员介绍,女孩偷东西被发现后,超市方并没有打女孩,也没有选择报警,而是把女孩藏匿的10块巧克力等食品拿出来,然后给她母亲打了电话。女孩母亲来到现场后,斥骂了孩子,并当众给了她两个耳光。随后,女孩离开了。再之后,女孩命陨。

这位警员的描述,和永昌县委宣传部早先发布的通告内容,是吻合的。有人一定会说,凭什么官方的说法就可信?不妨想一下,官方有没有必要替一个超市老板张目。

论述到这里,需要回答一个核心问题,超市老板在发现小姑娘有“偷窃”行为时,有没有辱骂,甚至打孩子?

目前所有媒体的报道中,提到超市老板对女孩有“呵斥、推糅、威胁、侮辱”等行为时,信源都来自小女孩家人散发的一份传单。这份传单的逻辑是非常明确的,即女孩之死和超市老板有密不可分的关系。

媒体在引用这份传单中的内容时,应该意识到,必须对其中的信息进行交叉验证,如若单纯体现,甚至作为基本事实引用,显然有违平衡报道的原则。

即便我们不谈事件各方所站立场不同的局限,假使每个人都秉持公正的态度,在类似需要“还原现场细节”的案例中,无数事例证明,人的记忆是靠不住的。最可靠的,应该是现场视频。

而根据“探针”最新的调查稿件,据看过超市监控视频的警员介绍,女孩偷东西被发现后,超市方并没有打女孩,也没有选择报警,而是把女孩藏匿的10块巧克力等食品拿出来,然后给她母亲打了电话。女孩母亲来到现场后,斥骂了孩子,并当众给了她两个耳光。随后,女孩离开了。再之后,女孩命陨。

这位警员的描述,和永昌县委宣传部早先发布的通告内容,是吻合的。有人一定会说,凭什么官方的说法就可信?不妨想一下,官方有没有必要替一个超市老板张目。

这里说的“家庭教育的失败”,并不是很多人所言的“父母为什么会培养出一个有偷窃行为的孩子”。

我们每个人回忆下自己小时候,是不是很多人都有过“小偷小摸”的行为?这些行为的发生,和父母教育是否失败,往往是没有

直接关系的。它是一种成长的过程。从结果来看,我们中的大多数人,最终也并没有成为江洋大盗。

但是,一个有承担的父母,在孩子被发现有类似行为(“偷窃”发生在家外)时,应该怎么处理?

他(她)应该立刻赶到,和受害者道歉,然后爽快掏钱把东西买下。有任何话,请回家说。

“怎么处理孩子的偷窃行为”,是一门大学问。心理学家认为,儿童(不满十四岁称为儿童)的“偷窃”行为往往有以下几个原因:1,满足生理需要,孩子有物权概念后产生了占有欲;2,好奇心驱使;3,为了引起成人的关注;4,无意识行为;5,行为惯性,甚至是免责机制纵容的结果。

不管是以上哪一种原因,家长在处理时,选择当众羞辱责骂,都是最坏的一种选择。

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫